马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

中国大鲵,俗称娃娃鱼丨图源:Wikipedia丨Petri Petr Hamerník

文章:少侠小黄鸡丨排版:清蒸鱼丨审核:开水族馆的生物男

上周末,喜爱钓鱼的叔叔突然给我发了张图片,说他在水库旁捡了一条大娃娃鱼。从照片上看这的确是一条俗称娃娃鱼的大型两栖动物——中国大鲵。

水库捡到的大鲵现安居在叔叔家的鱼缸丨图源:少侠小黄鸡

但奇怪的是,大鲵的生活环境较为独特,一般在水流湍急,水质清凉,水草茂盛,石缝和岩洞多的山涧溪流之中,有时也在岸上树根系或倒伏的树干间活动,并选择有回流的滩口处的洞穴内栖息。

同时大鲵的体色多呈黑、黄褐色等,且常伴有黑色或红褐色斑块,与环境中鹅卵石的质地、颜色颇为相似,是极佳的隐蔽色。

与环境完美匹配的中国大鲵丨图源:ins丨dharshan.anand123

而平静的深水水库环境显然并不适合大鲵的长期生存,因此我推测这条大鲵应该是一尾放生/逃逸的个体。

事实上类似在江河水库等环境中发现本不该存在的大鲵的新闻,近些年在各地屡见不鲜。若是对这些“进错了家门”的大鲵们的来历进行追溯,会发现它们大多来自两个渠道:民众从市场购买放生和人工环境逃逸。

而归根结底,这两个渠道来的大鲵最终都会指向一个地方——大鲵养殖场。

或许会有人问了,大鲵不是濒危的保护动物吗?养殖场里的大鲵都是哪里来的?餐馆菜场大量售卖的娃娃鱼又是否合法?

这几个问题的答案还要从大鲵养殖的开端说起。

粤式红烧娃娃鱼丨图源:@开水族馆的生物男

对于自古便有食用蛙类等两栖动物习俗的南方人而言,体型更大肉质更佳的大鲵无疑是备受青睐的珍馐。因此尽管足迹遍布中国的18个省市,大鲵在南方的数量却一直难有起色。

而在北方黄河流域,由于人们避讳大鲵“叫声”似婴儿啼哭(尽管俗名为娃娃鱼,但并无研究直接记录大鲵会发出婴儿啼哭般的叫声,所谓的啼哭或许是指其换气时发出的声响),因此并无食用它的习惯。

到上世纪七十年代,北上的一部分南方人发现了秦岭山脉中存在大量的大鲵资源,开始有规模的捕捞并运往南方城市以供食用。原本不吃娃娃鱼的陕西本地人也受到启发开始抓大鲵出售。

八十年代,在北方的山里一人一天还能抓到30-70公斤的野生大鲵。至八十年代末,大鲵的价格从最早的0.9-1.5元/公斤涨到了15-20元/公斤,利益的刺激使得抓捕开始变得不择手段且无节制。

待售的中国大鲵丨图源:Wikipedia丨Micromesistius

1988年,由于长期滥捕,各地大鲵种群数量大幅下降,并被列为国家二级保护动物。然而入保却并未让大鲵受到庇护,反而加剧了人们的疯狂。

1992-1998年间,甲氰菊酯被大量使用,这种农药不会立刻杀死大鲵,而是会麻痹它们的神经,不仅能够轻松捕获,还能在运输途中防止打斗等损伤。于是大鲵开始在许多曾经的分布区域内迅速销声匿迹。

野生的大鲵不好抓了,在一些大鲵的产地,人们开始成立私人的繁殖场(多自称大鲵研究所)进行尝试大鲵的养殖。然而看似呆萌的大鲵可不是吃素的,相反野生大鲵性情十分凶猛,是以鱼虾蟹为主食的肉食性动物。

因此大规模饲养大鲵需要面临着高昂的养殖成本,和频繁的大鲵打斗内耗。不仅如此,第一批用于人工驯养的大鲵种源全部来自野外,本质上全部是非法/违法行为。

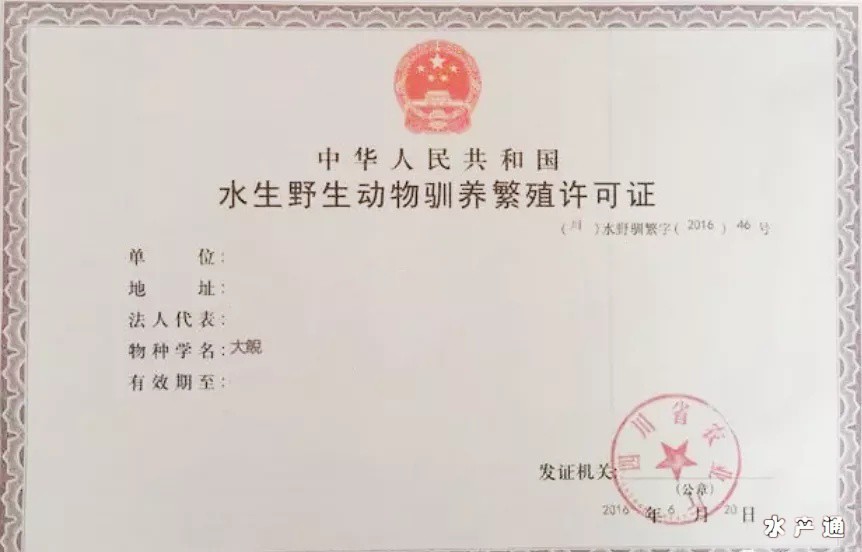

直到2004年,陕西才颁发了第一张大鲵的驯养许可证,之后各地的合法与非法养殖场开始如雨后春笋般迅速出现。

养殖中国大鲵需要许可证丨图源网络

然而由于大鲵的生长周期较长,需要7.8年才性成熟,要等到合规上市的子二代至少要花近15年的功夫,而绝大多数养殖场显然没有这个耐心一直等下去,于是洗白售卖野捕个体和子一代成为了大鲵养殖业的主流,甚至一些小养殖场完全只进行野生大鲵的洗白和暂养。

据2015年调查数据显示,全国驯养繁殖的大鲵存有量约为1249万尾,其中亲本数为52万尾,而这些亲本几乎全部来自野捕个体和它们的子一代。

巨大的产量并没有让野生大鲵摆脱威胁,反而受到了更大的冲击。一方面养殖场更青睐野生大鲵,认为其种源更加优质。另一方面,国家有关规定对于售卖不合规的大鲵仅仅要求养殖场放归5%的子一代即可。

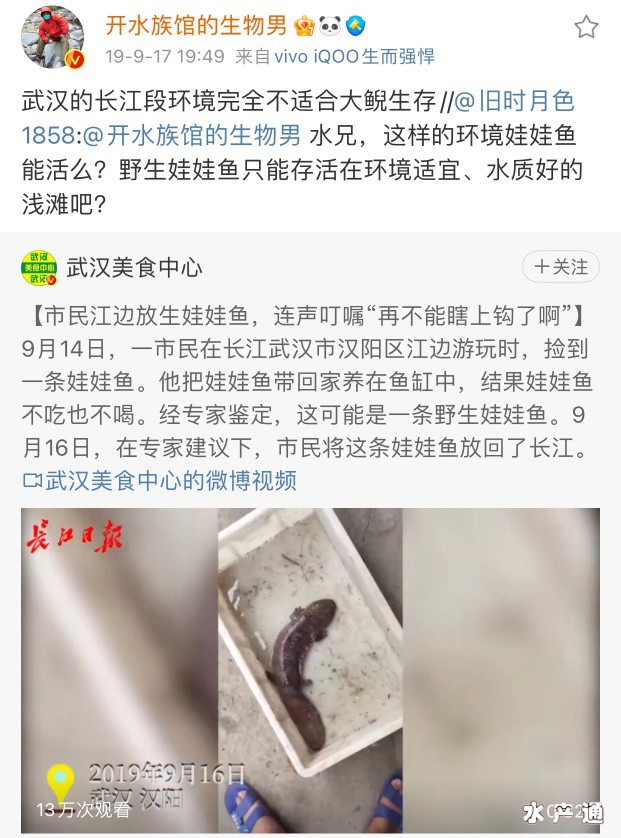

加之由于价格持续走高,消费群体却因诸多因素日益收缩,供远过于求的市场使得大鲵价格断崖式下跌,由1200/斤跌至如今最低不过50元/斤,大量养殖户选择将饲养的大鲵放生转产。

放生中国大鲵的行为大增丨图源:@开水族馆的生物男

有放归政策,有养殖场大量放生,看似大鲵野外种群迎来了一波补充壮大的机会,但机会背后的代价让大鲵走到了极危的边缘。

不同于合理规范的保育流程,大鲵养殖场里并没有进行任何的产地区分,更不用提建立谱系等操作,直接导致了不同产地的大鲵混杂,放生更是毫无监管的无序进行。

然而偏偏大鲵的遗传多样性非常之高,不同产地的大鲵甚至可以划出5~8个不同的物种,而盲目的放生行为直接导致了对于大鲵不同地理居群严重的基因污染,变成了南北“大杂烩”。

此外养殖场大鲵所携带的蛙虹彩病毒更是给野外大鲵的健康带来了严重的威胁,数十年来对于大鲵的保育到头来反而显得竹篮打水一场空。

感染蛙虹彩病毒的大鲵的几种表现特征A:病鲵下颌与腹部充血、出血;B:病鲵头部肿胀与出血;C:病鲵前肢肿胀,溃烂丨图源:耿毅, 汪开毓文章

对于普通人而言,保护野生大鲵所能做的就是管好自己。在享受合法养殖大鲵美味的同时,也不要盲目购买市面上的大鲵进行放生,剩下的就交给专业的科研人员们去探索吧。

参考文献:

耿毅, 汪开毓, 李成伟,等. 蛙病毒感染致养殖大鲵大规模死亡的电镜观察及PCR检测[J]. 中国兽医科学, 2010, 040(008):817-821.

部分图片来源网络

侵权联系删除

|