马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

2020年是“十三五”收官之年,淡水水产所紧紧围绕省农业农村厅新时代浙江“三农”工作“369”行动,以政治建设为统领,以“三联三送三落实”活动为抓手,提升科技创新能力,强化公共服务效能,为我省水产品稳产保供、渔(农)民增收及政府管理提供有力的技术支撑,交出了高质量发展的高分报表。经推荐讨论,评选出“浙江省淡水水产研究所2020年科研重大进展”8项。

一、翘嘴鲌“全雌1号”新品种

浙江省淡水水产研究所名优种类繁育及品种改良团队利用群体选育、雌核发育诱导、性逆转等育种技术相结合的方法培育出翘嘴鲌“全雌1号”新品种,2020年通过全国水产原种和良种审定委员会审定。该品种是本所继“太湖鲂鲌”后培育的第2个翘嘴鲌新品种,具有生长速度快、雌性比例高等优点。该新品种是以生长速度为目标性状的2代群体选育和2代异源雌核发育的翘嘴鲌子代为母本(XX),以性别控制技术诱导雌核发育翘嘴鲌子代获得的生理雄鱼(XX')为父本,经交配繁殖获得的F1,即为翘嘴鲌“全雌1号”。在相同养殖条件下,与未经选育的翘嘴鲌相比,18月龄鱼生长速度平均提高17.0%;雌性率较高,平均雌性率为99.8%。适宜在我国淡水池塘中养殖,市场前景广阔,翘嘴鲌“全雌1号”池塘专养条件下,每亩放养1800-2200尾,亩产量可达1800斤以上,亩利润可达2500-3500元。2020年生产翘嘴鲌“全雌1号”苗种540万尾,共建立了8个推广示范基地,面积达1530亩。

二、红螯螯虾大规模家系构建技术体系

为解决红螯螯虾群体选择自繁易导致性状衰退的问题,浙江省淡水水产研究所名优种类繁育及品种改良团队采用基于REML和BLUP为核心的水产动物多性状遗传评估方法,建立了红螯螯虾大规模家系选育技术体系。2020年,构建红螯螯虾家系438个,其中父系半同胞家系131个,苗种孵化率为90%,标准化后保留幼虾78332尾;同塘养殖后VIE标记家系识别率达到85%;对体长、体重、头胸甲等性状进行测定和记录,共获得数据70693个,利用ASReml 软件基于动物模型估计各个形状的方差组分,计算获得体重、体长和头胸甲遗传力约为0.18。该技术体系的建立,为下一步开展红螯螯虾持续大规模家系选育奠定了基础。

三、红螯螯虾循环水规模化离体卵孵化装置及技术

为解决红螯螯虾育苗单位水体出苗不高、胚胎孵化同步性较差和占用空间大等大规模离体卵孵化关键问题,浙江省淡水水产研究所名优种类繁育及品种改良团队在借鉴国内外相关经验基础上,通过几年的努力,自主研发出了循环水规模化离体卵孵化装置,并获得了相关的技术参数。该装置通过使孵化盒在水中前后上下摇动,形成柔和的水流,从而模仿了卵在母体上孵化的环境。应用该装置进行孵化,15天孵化率达89%、出苗率达66.1%,单位水体出苗量5万尾/㎡,一批次出苗量可达20万尾左右,是常规水泥池培育的20倍。与传统的水泥池育苗相比,具有高度集约化、循环节水、全程可控等优点,为数字化无人繁育车间提供了重要技术基础。

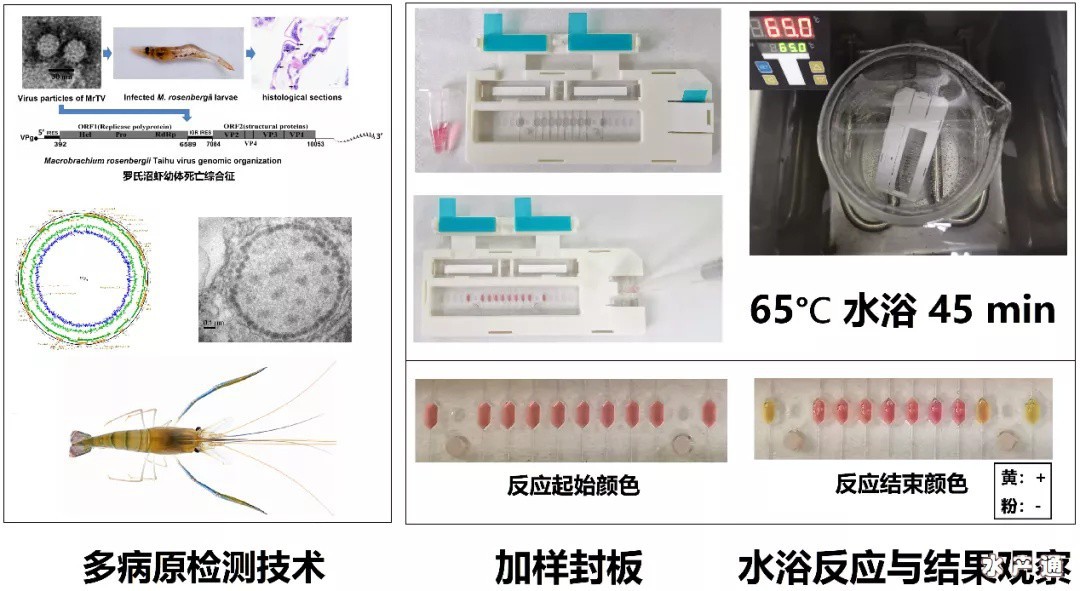

四、罗氏沼虾多病原可视化快速检测微流控芯片技术

浙江省淡水水产研究所渔用生物制品及绿色药物研发团队研究并建立了罗氏沼虾多病原可视化快速检测技术,该技术是针对本团队在罗氏沼虾发现的多种病原,基于核酸等温扩增技术、微流控芯片技术和核酸染料可视化等技术整合而成,具有操作简单、设备要求低、结果肉眼可见等特点,且针对一个样品可同时检测8种病原(罗氏沼虾双顺反子病毒、黄头病毒、白尾病病毒、黄病毒、偷死野田村病毒、纽蒂病毒、虾虹彩病毒、弗氏柠檬酸杆菌),可用于无特定病原罗氏沼虾种虾与苗种的筛选,提升SPF罗氏沼虾育种的有效性。此项技术可为罗氏沼虾SPF苗种的培育提供强有力的技术支撑。

该技术解决了传统病原检测需昂贵设备、各病原独立检测的繁琐操作困局,经核酸提取,水浴45分钟即可获得8种病原的检测结果,为育苗期的幼体死亡综合征、白尾病,养殖期的生长缓慢综合征、额剑白点病和水泡病提供了综合风险预警的技术支撑。此外,相同养殖条件下,经过该技术筛选的比未经筛选的同期养殖的罗氏沼虾发病率降低20%以上。该技术在苗种培育、养殖虾苗筛选、常规病原检测方面具有巨大应用价值。

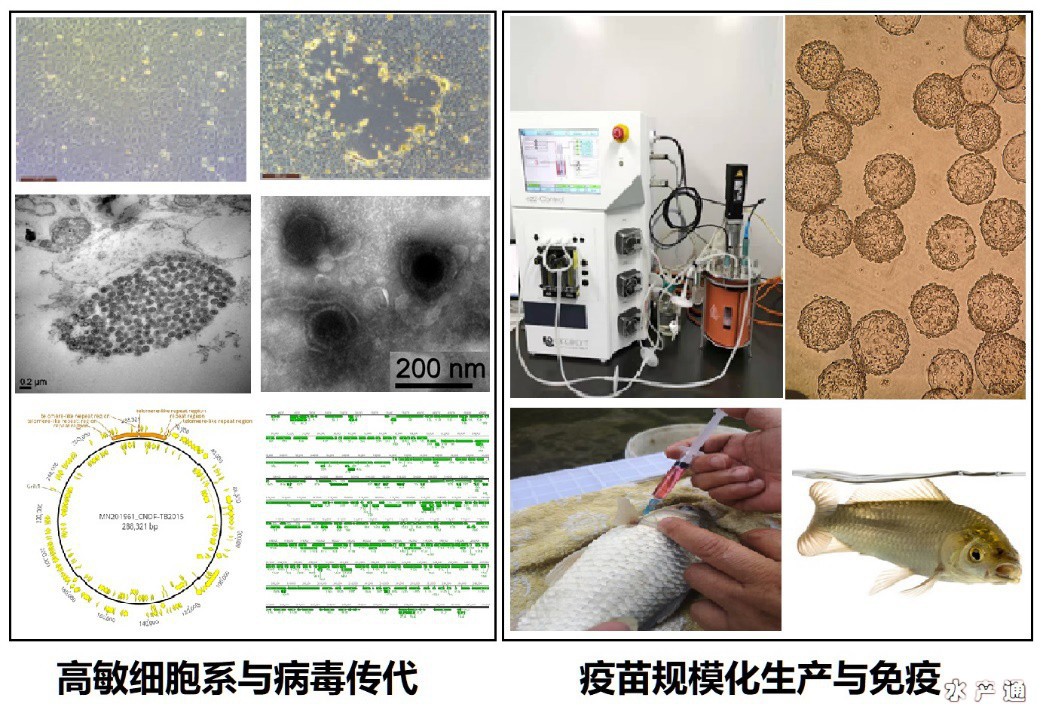

五、鲫鱼造血器官坏死病细胞灭活疫苗

浙江省淡水水产研究所渔用生物制品及绿色药物研发团队针对鲫鱼造血器官坏死病病毒病,历时5年的辛勤研发,突破高度敏感细胞系、高效免疫毒株、优质专用佐剂等灭活疫苗研制的三大“卡脖子”问题,成功研制了鲫鱼造血器官坏死病灭活疫苗。此项成果可为鲫鱼健康养殖和鱼用药物减量使用提供强有力的技术支撑。

该研究是在构建鲫鱼疱疹病毒高度敏感细胞系的基础上,建立病毒高效培养体系,获取高效复制的病毒疫苗株,通过病毒微载体反应器培养工艺的建立,病毒灭活条件的优化,攻毒模型的建立,免疫佐剂、免疫剂量的优化,进而研制鲫鱼造血器官坏死病细胞灭活疫苗,疫苗保护率达70%以上。该疫苗在鲫鱼养殖示范区应用,免疫鱼成活率可达84%,能够有效的预防鲫鱼疱疹病毒病的爆发,具有安全性好、免疫效力良好等特点。

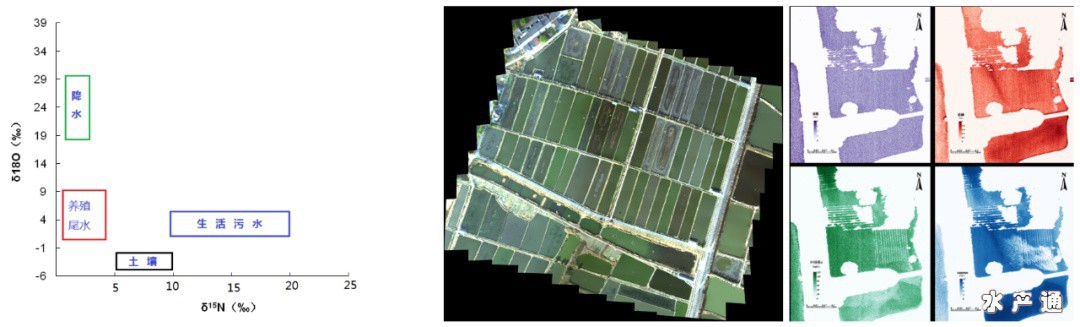

六、淡水池塘养殖污染精准评估及尾水治理智能监测关键技术研发与应用

浙江省淡水水产研究所水域生态修复与调控研发团队运用生态化学计量法分析了不同污染类型氮、氧同位素的平均特征值,构建了内陆淡水养殖池塘对农业面源污染贡献率的同位素溯源方法,为水产养殖污染减排和区域养殖容量准确评估奠定基础,并以淡水养殖池塘及配套尾水处理池为研究对象,通过无人机搭载高光谱传感器获取水体光谱反射率,构建水质指标的最佳反演模型并制定其浓度空间分布,确保水质预测误差在20%以内,基于此开发了一套基于高光谱水质分析的可视化软件,建立了养殖尾水快速动态化、数字化实时监测技术体系。最后利用传感器和物联网无线传输技术,初步集成构建了一套养殖尾水精准智控管理技术支撑体系,为我省乃至全国渔业智能化发展提供示范样本。

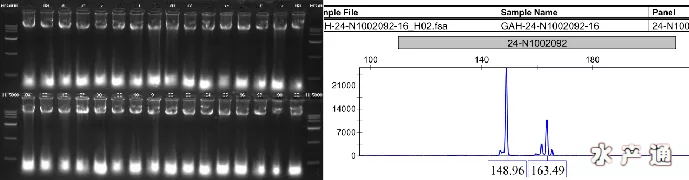

七、基于微卫星分子标记的钱塘江和瓯江土著鱼类增殖放流资源贡献率评估

浙江省淡水水产研究所渔业资源调查与评估服务团队以钱塘江和瓯江的土著鱼类黄尾鲴和唇䱻为实验对象,开展基于微卫星分子标记的增殖放流效果评估。结果表明,增殖放流黄尾鲴对钱塘江野生群体的贡献率为4.76%,增殖放流的唇䱻对瓯江野生群体的贡献率为2.91%。以此为基础,针对我省大规模的增殖放流,建立一套基于“亲本标记—子代放流—野外回捕—亲子鉴定-资源贡献率估算”系统评估方法,有效弥补传统增殖放流效果标记存在的弊端和回捕率低的短板,为今后更好地开展浙江省内陆水域增殖放流提供技术参考。

八、光唇鱼规模化高效繁养技术体系

为解决光唇鱼苗种规模化繁育与高效养殖模式构建等问题,浙江省淡水水产研究所高效健康养殖与设施装备研发团队深入开展了光唇鱼营养饲料学、繁殖生物学与养殖生物学等方面的研究,建立了亲本营养调控技术,改进了集卵、孵化和鱼苗培育等方法,成功使排卵量从300粒/尾-500粒/尾提高到800粒/尾-1000粒/尾,孵化率从40%-50%提高到65%以上,成活率从50%-70%提高到80%以上,较传统育苗效率大幅提高。2020年示范点生产数据显示,500kg亲鱼可稳定生产夏花300万尾以上,真正实现了规模化繁育。在养殖模式方面,评估出工厂化循环水养殖条件下的夏花适宜放养密度为2000尾/m³-2500尾/m³,养成后的合理载鱼量为20kg/m³-25kg/m³,制定了养殖技术操作规程。推广标准化可移动式流水养殖(帆布池养殖)模式300亩以上,为产业的可持续发展提供了技术支撑。

|