水产头条 “靠水吃水”换了“新吃法”!养虾致富,有门道!

安全小贴士:

详细描述

标题: “靠水吃水”换了“新吃法”!养虾致富,有门道!

“水质好,虾才好!”行进间,湖底的秸秆清晰可见,这位从小在洪湖撒网的渔民,谈起小龙虾养殖头头是道。

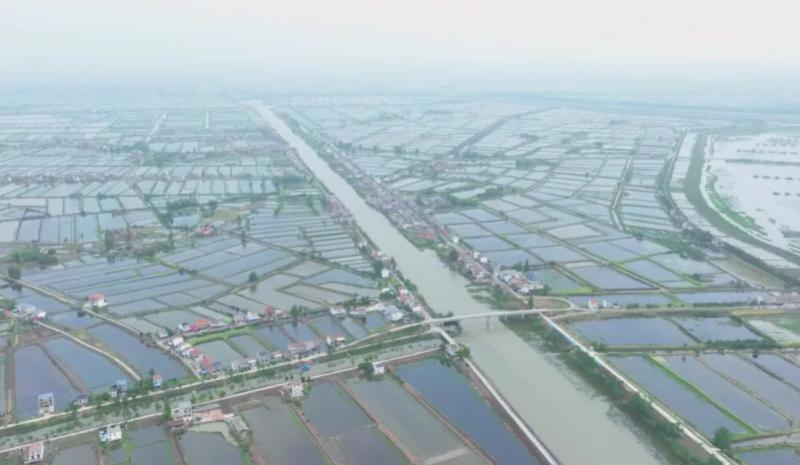

王小垸村位于监利市汴河镇最东端,静卧于洪湖西岸。过去,村里以发包鱼塘、珍珠养殖为生,村集体经济一度累计至千万元。但随之产生的废水污染、过度捕捞等问题使得水域失衡、蓝藻盛行。壮士断腕迫在眉睫。

2019年,长江大保护政策实施,十年禁渔随之启动,王小垸村全村响应,李建飞和全村930多户渔民一起“洗脚上岸”。

在村里的建议下,李建飞承包30多亩虾塘,当起了养虾人,虾稻共作模式不仅肥了虾,也养了水。

3月,乍暖还寒,李建飞将900多斤虾苗分别投入30余亩虾稻田。50天后,第一批小龙虾上市,一两一只的大虾每斤能卖到30多元,大小混装的虾每斤也能卖10元。

暮色四合,村民们自发在岸边帮忙,一只只青虾噼里啪啦装进塑料筐,被搬上电动三轮车,车轮碾过崭新的沥青路发出细碎的声响——这条5.5米宽的道路,曾是自行车都难行的泥埂,如今成了小龙虾出村的“黄金通道”。

回溯往昔,王小垸村里的“路”,写满了辛酸。王小垸村党总支书记李花青回忆说,1998年他的母亲去世时,连日阴雨将不到一米宽的田埂泡成烂浆,抬棺人无处落脚。

“死人都运不出去,活人怎么办?”刚上任两年的李花青立誓要修路!

“小路小富,大路大富,高速路快富!”近30年间,从田埂到砖渣路,再到汴河镇第一条水泥路,王小垸村于颠簸中突围。

2019年,退垸还湖政策落地,王小垸村抓住机遇,争取专项资金,将11.7公里村道拓宽至5.5米并全面刷黑。“每公里国家补贴20万元,村里出资一部分,村民都抢着投工投劳。”李花青说。 “要赶在天黑前送到虾贩手上。”夜色渐浓,李建飞拧紧了油门,沿环湖旅游公路疾驰。过去,由于路网不发达,王小垸村的水产品收购价一直上不去,但现在,骑车几分钟,就能将虾从塘里送到卖虾点,价格也有了优势。

在王小垸村,“靠水吃水”的“新吃法”绝非简单的产业替换。在为“水袋子”铺就路网后,村民们寻求着从“榨取”到“反哺”的发展新方式。

在王小垸千岛湖湿地公园,48岁的李长新擦了擦驾驶室的玻璃,轻推操纵杆,铲斗精准切入湖滩淤泥,垒起一个个泥堆。李长新曾是王小垸村经验最丰富的“渔把头”,和妻子一起打理着近百亩鱼塘,虽然收成还算可以,但靠天吃饭的日子让他总悬着一颗心。

“原先在湖里养鱼,就怕大风大雨,有时候特殊年份下大雨,我们这里24小时长一米高的水,我们的网箱就往上面升高,要是刮大风,更是会把所有网箱吹翻,抢救不及时鱼就跑了,风险特别大。”回忆起湖上的日子,李长新仍心有余悸。

上岸后,“除了养鱼什么也不会”的李长新犯了难。在村里组织的几次技能培训会后,他决定从零开始——学开挖掘机。短短几年间,李长新已经拥有了3台大型挖掘机。2023年,村里启动千岛湖湿地公园项目,需要大量工程机械。李长新第一个报名参加,第一年便垒出130多个小岛,到第二年湖面小岛数量增加到700多个。村民们在岛上栽垂柳、种芦苇,湖面星罗棋布的小岛既能防风浪,还能护水草,借自然之力养自然,十几年未见的水生植物和翻飞的鸟儿也重现湖区。

“未来,这里将打造集渔村风情体验、洪湖生态旅游和休闲度假于一体的风景区。”这是李花青和村民们的美好愿景。

烈日高悬,在建的宦子口大桥如一道钢铁巨龙横卧在洪湖之上,大桥连通监利市、洪湖市,第一个受益的便是王小垸村。“这是三代人的希望。”走在一侧便桥上,李花青说,大桥开工那天,村民们自发赶来放鞭炮,大家等这一天已经很久了,“从前去武汉卖鱼,天不亮就得摇船到对岸搭车。等这桥通了,村民们开着三轮车一脚油门就能到对岸,可以节省一个半小时!”

如今的王小垸,路是风景线,塘是生态池,家是后花园,村民人均年收入1.8万元,这里不再有“竭泽而渔”的叹息,只有“活水养人”的欢歌——

投资1100万元的“三坝两池”将养殖废水层层过滤,达到Ⅲ类甚至Ⅱ类水标准,覆盖全村6300亩农田,实现循环灌溉,确保“一滴污水不入湖”;

沿堤打造的“十里荷花长廊”被发包给村民管护,沿途栽种的格桑花和中山杉摇曳生姿;

全村被划分为11个断面,分段设置公益性岗位,确保人居环境整治工作常态化开展,保洁机制长效运行,“最美庭院”评选活动如火如荼;

……

从摇船架桨到路路通畅、从围网密布到水草丰茂,王小垸村在虾塘里“捞”出致富经,于挖机声中“掘”开转型路,让淤塞河道重现潺潺流水,将溃败围垸变身千座生态岛。

夏日已至,“映日荷花别样红”的美景又将复现。在洪湖的潮声中,村民们吟唱的“绿水青山就是金山银山”的渔歌越来越响亮。

联系我时,请说是在水产通上看到的,谢谢!

联系人

下载水产通app

水产通