水产头条 设施化、机械化、数字化、智能化:我国设施渔业进入新发展阶段

安全小贴士:

详细描述

标题: 设施化、机械化、数字化、智能化:我国设施渔业进入新发展阶段

我国设施渔业进入发展新阶段

在宁夏银川市贺兰县一家生态渔场内,养殖人员打开手机软件便能看到水面微型气象站实时传回的水温等数据、云端发出指令即可调控鱼蟹生长环境,无人机均匀投喂鱼食,视频系统实时监测池塘动态;“国信1号”养殖工船已稳定运营超过1200天,累计航行近19000海里,产值突破3亿元,船载养殖舱内流速、溶解氧、水深等关键环境参数全程受控,躲避台风赤潮等灾害30余次,全船整体机械化率达90%以上,自动化水平提升45%,养殖决策智能化替代率达30%;四川成都彭州市靠着“造海”技术实现了绿鳍马面鲀陆地养殖,以自来水为基底,精准配比磷、钾等微量元素,还原海水成分,再通过人工控温打造接近海洋的生长环境……在现代渔业发展的进程中,设施渔业正逐渐崭露头角,成为水产养殖业转型升级的重要方向。

在近日举行的设施渔业推动海淡水产业高质量发展专题会议上,中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所研究员徐皓表示,设施渔业以可控环境为基础,依托现代工程技术实现高效生产,其核心关键词涵盖设施化、机械化、数字化、智能化与智慧化,是推动传统渔业转型升级的重要力量。

为推动设施渔业高质量发展,国家出台了一系列政策。2023年中央一号文件提出,“发展现代设施农业”“实施设施农业现代化提升行动”“推进畜禽规模化养殖场和水产养殖池塘改造升级”“在保护生态和不增加用水总量前提下,探索科学利用戈壁、沙漠等发展设施农业”。《全国现代设施农业建设规划(2023—2030年)》提出,“到2030年,全国现代设施农业规模进一步扩大,区域布局更加合理,科技装备条件显著改善,稳产保供能力进一步提升。”“设施渔业养殖水产品产量占水产品养殖总产量比重达到60%,有力保障设施农产品的稳定安全供给。”

水产设施养殖已进入以‘设施化、机械化、数字化、智能化’为特征的发展新阶段,设施养殖产量占水产养殖总量的68%,在提升生产效率、拓展养殖空间方面展现出了巨大潜力。”徐皓说道。

徐皓介绍,现代渔业高质量发展的基本要求是,在愈加有限的资源条件和更高的环境约束下,通过高效的生产方式,实现水产品的保障供给。当前,我国渔业供给结构面临多重制约,近海捕捞受限、远洋捕捞占比有限,淡水与海水池塘养殖成为供给主力。而随着消费升级,无论是农村消费水平提升还是向发达国家看齐,都将催生巨大的水产品增量需求,发展设施养殖成为提升单产效率、拓展生产空间的必然选择。这一判断与国内外多项研究结论一致,也与国家推动智慧渔业、渔业机械化的政策导向高度契合。

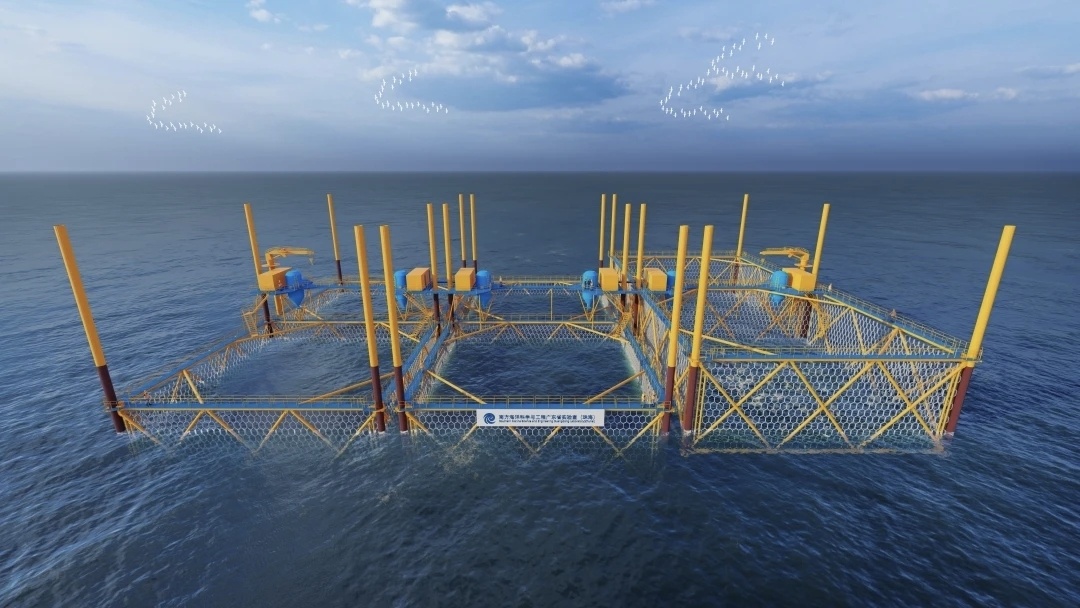

中国科学院海洋研究所研究员李军表示,全球水产养殖正迎来“蓝色转型”浪潮,随着世界人口预计在2050年增至97亿,水产品消费需求将持续攀升,到2050年水生动物食品总供应需新增3600万吨(鲜重当量)才能满足需求。在此背景下,可持续的集约化水产养殖成为必然选择。我国有300万平方千米的海洋面积,目前我国海水养殖主要是陆基和近浅海养殖,已利用的近岸海区水深均在20米以内,这些海区也是陆源污染最为集中的区域。由于经济社会的发展和人们对生活环境提出更高的要求,能够提供给海水养殖的空间受到严重挤压,海水养殖密度过大、病害频发和环境恶化等问题日益突出。为实现新时期我国海水养殖业的可持续发展,亟需拓展养殖空间,减轻养殖对近岸海区的影响,进行深远海养殖。

李军介绍,数据显示,我国深远海养殖产量在2019年和2020年,两年年均增速均在30%以上。2022年深海养殖行业市场规模达到420亿元,2023年市场规模在此基础上上升8.8%。《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》明确提出,支持发展深远海绿色养殖,鼓励深远海大型智能化养殖渔场建设。深远海养殖的核心特征体现在离岸距离、水深条件、养殖设施、智能控制及环境监测5个方面,其发展离不开国家财政支持。

多措并举告别“靠天吃饭”

“从产业现状来看,我国水产养殖产量虽大,但真正依赖高标准设施的工厂化养殖比重偏低,池塘养殖、筏式养殖等传统模式仍占主导,‘靠天吃饭’的特征较为明显,设施化进程亟待加速。”徐皓认为,我国设施养殖正呈现多模式升级与数字化转型的双重特征:池塘养殖正迈入工程化时代,跑道鱼池、圈养鱼池等设施的融入推动其工厂化发展,但起捕机械化与尾水精准治理仍是亟待突破的关键问题;工厂化养殖逐步以标准化、规范化、全程机械化管控满足大型商超等终端对稳定供给的需求,山东等地的对虾养殖产业园区已形成示范效应;筏式养殖聚焦“机器替人”,但需同步解决设施适配性与作业机械化问题;深远海养殖虽热度高涨,重力式网箱、桁架式网箱与养殖工船成为主流模式,但重力式网箱受海域条件限制明显,桁架式网箱与养殖工船的产业化仍需突破产业链配套瓶颈。与此同时,数字化已成为设施养殖的重要发展方向,环境感知、行为感知与生理感知技术的融合应用,将为智慧养殖提供核心支撑。

针对产业瓶颈,徐皓表示,在品种方面,我国养殖品种稳定性不足,深远海养殖品种的适应性问题尤为突出;在模式方面,养殖模式仍较粗放,工厂化养殖多以换水型为主,深远海养殖面临鱼苗供给、陆海物流等产业链协同难题;在标准方面,设施装备性能参差不齐,循环水养殖装备虽已达到国际并跑水平,但精细化程度与专业化适配性不足,部分工厂化项目存在产能利用率低、依赖政策支持的问题。此外,深远海网箱的安全风险、养殖工船的产能释放等问题,也制约着产业高质量发展。

李军表示,应围绕温度适应性、生长速度、抗流性等指标,加强养殖品种的筛选与培育,同时通过饲料改良等方式提升品种经济价值。装备研发需坚持“以鱼为本”,基于鱼类行为和生理学知识的智能化技术,聚焦智能投饲、智能增氧、智能补光、病害智能检测与评估、环境危险预警等,强化基础研究支撑。行业还需规范标准制定流程,加强项目监管,确保财政资金高效利用,通过技术创新与精细化管理降低成本、提升收益。

联系我时,请说是在水产通上看到的,谢谢!

联系人

下载水产通app

水产通